*Este texto é a última parte de uma série de reflexões sobre minha relação com mídiuns literários, no contexto do que aprendi na disciplina Suportes de Inscrição e Meios de Circulação do Literário ministrada pela Profa. Dra. Luciana Salazar Salgado, em minha pós-graduação em Linguística na UFSCar.

1. Rowling

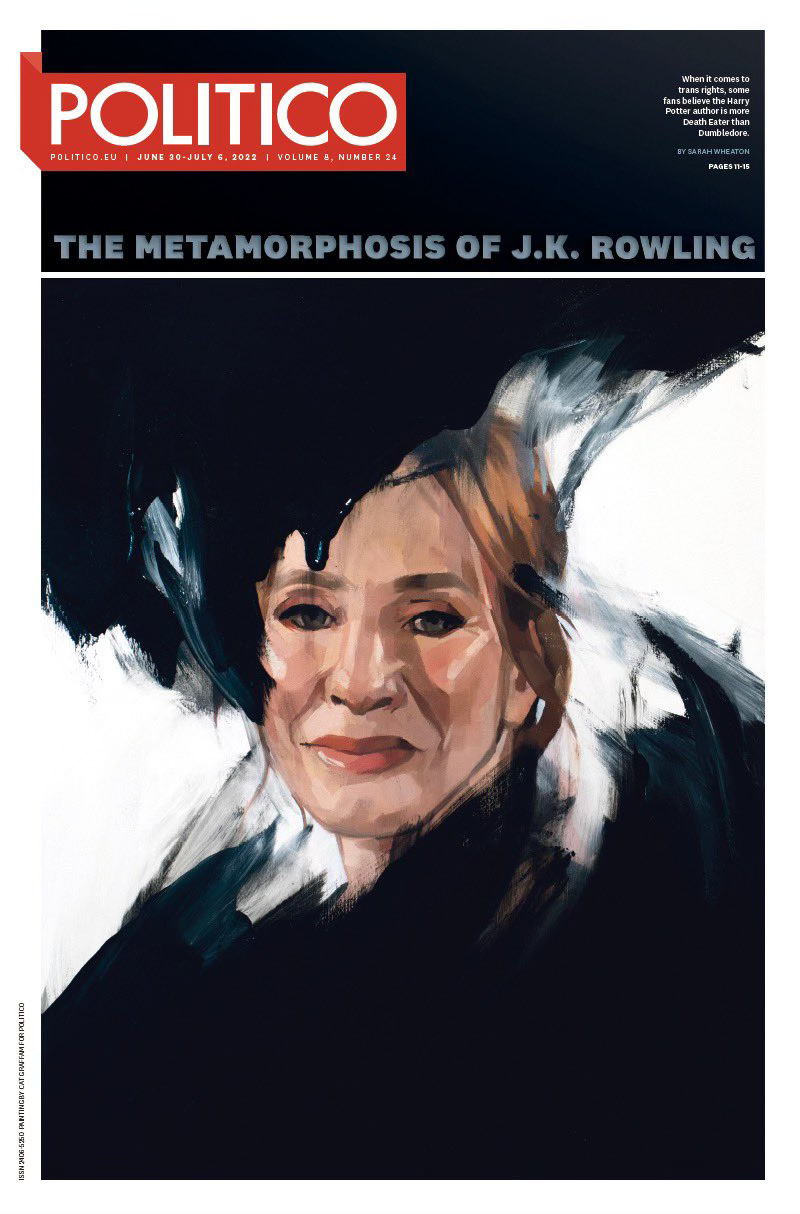

A essa altura, qualquer um que já tenha respirado o ar da internet em bolhas minimamente progressistas sabe que J.K. Rowling, a mente supostamente1 por trás de Harry Potter, vem acumulando polêmicas desde 2018 — e não por razões nobres. Tudo começou com uma curtida aqui, um comentário ali, até que a máscara caiu de vez: um tuíte insinuando que mulheres trans são “homens de vestido”, um ensaio longo e mal fundamentado sobre como a identidade de gênero ameaça os direitos das mulheres cis, e críticas azedas aos próprios atores da saga (que ela parece considerar meros coadjuvantes no grande espetáculo de seu ego) por se posicionarem a favor da comunidade trans.

O resultado? Boicotes, debates acalorados e uma reavaliação profunda da série que marcou gerações. De repente, aquele mundo mágico que parecia acolhedor começou a ser esmiuçado e a revelar fissuras — escravidão romantizada, meritocracia levada às últimas consequências, representações e nomeações caricatas e nada sutis de preconceito sobre o que é diferente ou estrangeiro. Para muitos, especialmente no meio LGBTQIA+, o castelo encantado virou ruína. E há quem carregue esse dilema na pele, literalmente, com tatuagens que antes eram símbolo de pertencimento e hoje trazem uma sensação ruim. Como é possível ver em minhas postagens anteriores, falar de Rowling sem um asterisco virou algo impraticável.

2. Todavia

Um episódio recente do podcast “Rádio Novelo” causou grande impacto no meio literário (e muito burburinho aqui nas bolhas do Substack) ao trazer o relato da escritora Vanessa Barbara sobre o relacionamento abusivo que viveu com André Conti, editor e sócio-fundador da Todavia. No episódio, Barbara detalha como descobriu, em 2011, que era vítima de violência psicológica durante o casamento, incluindo gaslighting, coerção e isolamento (ela relatou que sofreu retaliações profissionais após expor o caso e precisou se afastar do mercado editorial brasileiro). Entre as revelações mais chocantes, está a existência de um grupo de emails em que Conti compartilhava detalhes íntimos de suas traições com outros 15 escritores e jornalistas, muitos deles autores reconhecidos da literatura contemporânea brasileira. A denúncia provocou uma onda de reações nas redes sociais e no próprio meio editorial, com pedidos para que Conti fosse afastado da editora e manifestações públicas dos envolvidos.

É interessante como a editora Todavia reconheceu a gravidade das acusações e expressou solidariedade à vítima, mas evitou anunciar medidas concretas contra seu sócio. Também não é de se surpreender como alguns dos escritores mencionados no grupo de emails tentaram se distanciar da narrativa do podcast, até reclamando de um “linchamento online” que o episódio gerou. Outros, como Emilio Fraia e André Xerxenesky, reconheceram o impacto do ocorrido e se desculparam publicamente.

3. The New York Times

Por mais de duas décadas, o economista Paul Krugman foi uma das vozes mais constantes do The New York Times. Só que, em sua saída, em dezembro de 2024, ele relatou como seu trabalho havia virado um fardo. O jornal reduziu sua newsletter, cortou sua frequência de colunas e, para piorar, os editores começaram a meter demais a mão no seu texto:

“Sempre fui editado de maneira muito, muito leve na minha coluna, e isso deixou de ser o caso. A edição se tornou extremamente intrusiva. Foi um grande processo de suavização da minha voz, do tom dos textos, além de muita pressão para o que eu considerava uma falsa equivalência.” ( trecho traduzido do depoimento de Krugman ao portal CJR).

Krugman relatava um sufocamento. Estava descontente não só pelo processo de edição – ele também achava que o jornal, no esforço de parecer imparcial, estava suavizando críticas que precisavam ser duras, especialmente contra Trump. E ele não está sozinho. Nos últimos tempos (principalmente na última semana, desde a posse do déspota estadunidense), não faltam críticas à maneira como o NYTimes e também outros jornais, como o Washington Post, têm abordado os desmandos do governo: apagando ou relativizando declarações supremacistas, xenófobas e até mesmo nazistas. O que antes era visto como o jornalismo de “grande mídia” agora se torna, para muitos, um veículo de conivência silenciosa. Mas onde, exatamente, recai essa responsabilidade? Sobre os jornalistas que assinam os textos? Sobre os editores que os moldam? Ou sobre os donos do capital, que ditam e tornam invisíveis as linhas por trás do discurso?

Curiosamente, assim como no caso de Rowling, há um movimento crescente de leitores cancelando suas assinaturas. Se o boicote a um livro carrega a carga simbólica de rejeitar sua autora, o que significa abandonar um jornal? Ou até mesmo uma editora?

Foi com essas inquietações que percorri essas três ocorrências e me incomodei com elas — são relatos que nos fazem pensarm em autoria, mas também em tudo o que pode haver por trás da criação de um texto literário. Isso me fez refletir muito sobre um conceito que aprendi recentemente, o da paratopia criadora.

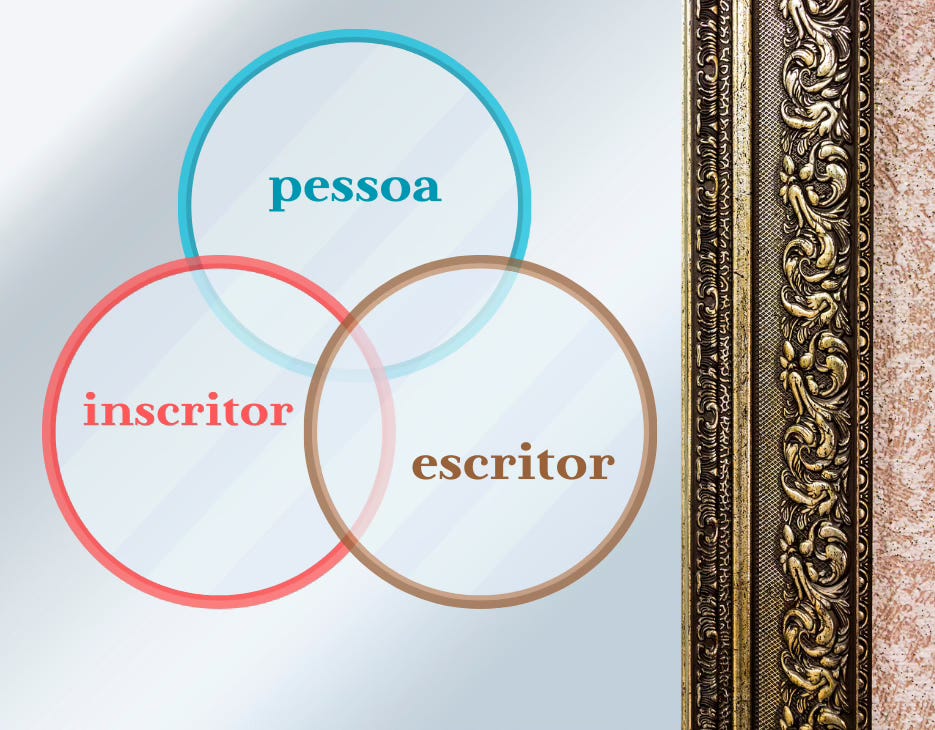

Os três reflexos do autor

Vamos imaginar a criação de uma obra literária como um jogo de espelhos, onde o autor se vê refletido em três dimensões diferentes, cada uma com seu papel no processo criativo:

1. Uma pessoa, um ser histórico, o indivíduo que tem uma biografia, vivências e um contexto social. Essa dimensão engloba aspectos como família, círculo social, formação educacional e experiências pessoais.

2. Um inscritor, alguém que usa o papel e a caneta, a tela de um computador e o teclado, que se concentra para criar o texto (que aqui podemos chamar de enunciado). Dando forma às ideias, esse enunciado é produzido com “ritos genéticos”, ações como rabiscar à mão, digitar, ou até mesmo traduzir. Essa inscrição engloba os recursos de narrativa textual, de retórica, estilística e editoriais que são mobilizados ao criar a obra — ou seja, os aspectos materiais do texto, a condição de sua existência.

3. Um escritor, com uma dimensão pública e profissional de autoria, que gerencia como sua obra é apresentada e circula no mundo. É o nome na capa do livro, e é por sua obra que ele se posiciona e é percebido no campo literário — uma “escritora de fantasia infantojuvenil”, um “escritor e comentarista de economia”, “escritores progressistas e feministas”… É a dimensão que navega pelo mundo editorial, que interage com a sociedade, que possui uma carreira que evolui com premiações e reconhecimentos, que dá entrevistas sobre sua obra, quase que uma persona literária.

São essas três facetas (ou instâncias) que compõem a paratopia criadora — um conceito concebido por Dominique Maingueneau, renomado linguista francês e pesquisador influente no campo da Análise do Discurso, para entender o funcionamento da autoria como um lugar discursivo em constante construção. É um conceito que nos ajuda a entender a autoria como algo dinâmico: o autor não é apenas um papel social, mas um ser complexo, com uma figura que existe no entrelaçamento entre esses três papéis2.

A paratopia na “paratopia criadora” é o “impossível lugar” ou a “localização paralela” onde um autor é colocado, em relação à sociedade, à sua obra e ao campo literário. É uma condição paradoxal do autor que precisa sempre pertencer e, ao mesmo tempo, não pertencer totalmente ao mundo social e literário para criar sua obra. A paratopia é tanto o que possibilita a criação quanto o que resulta dela. O autor precisa dessa posição “fora do lugar” para criar (ele está sempre negociando entre um lugar e um não-lugar, entre pertencimento e não-pertencimento), e a criação reforça essa condição.

Nesse jogo de espelhos da autoria paratópica, os autores não apenas criam as obras, mas são também criados por um complexo entrelace entre as práticas editoriais, a recepção do público, as críticas e as interpretações — tudo isso molda o autor tanto quanto ele molda sua obra.

As três instâncias — pessoa, inscritor e escritor — estão sempre interligadas, mas sua dinâmica pode variar (essas variações nas dimensões de cada instância são chamadas de tropismos). Em alguns casos, a pessoa pode ter mais peso; em outros, o escritor pode se sobressair. Vou propor algumas análises abaixo para verificarmos esses tropismos em ação, resgatando os “causos” que eu trouxe lá no começo.

Quebrando o espelho

No caso do New York Times, Paul Krugman experimentou uma drástica redução em seu papel de inscritor. As opiniões, frases e tópicos que ele escolhia para seus textos, bem como a forma como os articulava, passaram a ser cada vez mais alterados. Isso reflete um alto gerenciamento de sua imagem de escritor, possivelmente em favor de alinhar-se à imagem geral do jornal, que também pode ter aí uma pretensão de autoria sobre o que publica. Neste caso, imagino que a instância pessoa de Krugman passou a se ver desenquadrada das outras duas: a de inscritor foi cada vez mais reduzida e a de escritor ficou cada vez mais fora de seu controle. Foi a pessoa que inicialmente se desvinculou do jornal, levando consigo tanto o inscritor quanto o escritor, buscando reconstituir sua autoria em outro mídium onde pudesse manter a integridade de suas três instâncias.

No caso exposto pela Vanessa, o vetor partiu da inscrição pessoa: foram as pessoas que praticaram as atitudes machistas, abusivas e coniventes do grupo de seu ex-marido; e foi a partir dessa inscrição que as imagens dos escritores passaram a ser problematizadas, recebendo valores não só das obras literárias que criaram, mas da sociedade com que essas obras e autores interagem. Só que esse vetor respinga na figura da editora — a Todavia, que teve que tentar “limpar a barra” evitando o contágio de instâncias escritoras dos outros autores e autoras de seu catálogo.

No caso exposto por Vanessa Barbara, vejo que o vetor partiu primariamente da instância pessoa: foram as pessoas participantes da caixa de e-mails batizada de FPC – Fotos Pós-Chernobyl que praticaram as atitudes machistas, abusivas e coniventes às ações de seu ex-marido. A partir dessa instância, as imagens dos escritores passaram a ser problematizadas, recebendo valores não só das obras literárias que criaram, mas também da sociedade com que essas obras e autores interagem. Este é um caso que realmente demonstra como a instância pessoa pode afetar profundamente a instância escritor, alterando a percepção pública e o posicionamento no campo literário. A instância inscritor também foi afetada, pois a credibilidade e a integridade dos textos produzidos por esses autores podem ser questionadas à luz dessas revelações.

A editora Todavia, por sua vez, teve que gerenciar cuidadosamente sua própria paratopia, tentando “limpar a barra” e evitar o contágio negativo nas instâncias escritoras dos outros autores e autoras de seu catálogo, posicionando-se como uma entidade separada de um de seus donos, em uma possível demonstração de como a paratopia criadora pode se estender além do indivíduo e afetar instituições literárias.

No caso de J.K. Rowling, vemos um exemplo fascinante de como as três instâncias da paratopia criadora podem entrar em conflito e transformar drasticamente a percepção de uma autora — ao menos entre um público que compartilha vetores de sensibilidades parecidos (clique aqui para relembrar esse conceito, abordado na parte três desta série).

A instância pessoa de Rowling, através de suas declarações transfóbicas e posicionamentos controversos, entrou em choque direto com a imagem construída pela instância escritora. Como criadora de um universo literário que celebrava a diversidade e a inclusão, Rowling-escritora havia estabelecido uma posição no campo literário como uma voz progressista e acolhedora. No entanto, Rowling-pessoa passou a expressar opiniões que contradiziam essa imagem (para aquele recorte de público que é sensível a direitos humanos básicos).

Rowling-inscritora também foi afetada. Seus textos passaram a ser reanalisados sob uma nova luz, com leitores buscando (e encontrando) elementos problemáticos em suas obras que antes passavam despercebidos ou eram ignorados. A escravidão dos elfos domésticos, a representação estereotipada de personagens estrangeiros e outras questões (incluindo até antissemitismo) começaram a ser vistas como reflexos das visões pessoais da autora, não apenas como elementos narrativos.

O conflito entre essas instâncias criou uma dissonância na paratopia criadora de Rowling. A autora se viu em um “impossível lugar” ainda mais complexo: ao mesmo tempo em que continua sendo a criadora de uma das séries mais amadas da literatura contemporânea, ela se tornou uma figura controversa e rejeitada por parte significativa de seu público original — ao menos significativa o suficiente para levantar questionamentos sobre o lançamento de uma nova série de streaming baseada em sua obra.

Concluindo…

Pensar em autoria é um exercício complexo, um tema que já foi explorado por grandes pensadores como Roland Barthes, em “A morte do autor”3, e Michel Foucault, em “O que é um autor?”4. O que busquei aqui foi refletir sobre o desconforto que sentimos ao lidar com autores problemáticos, utilizando o conceito de paratopia criadora de Dominique Maingueneau para entender como as instâncias de pessoa, inscritor e escritor se entrelaçam e se tensionam em casos como os de J.K. Rowling, Paul Krugman e o escândalo envolvendo uma pequena fatia do meio literário nacional.

Eu, um autor-inscritor (principalmente em meus trabalhos profissionais de tradução) e um autor-pessoa (que precisou fazer um trabalho final para uma disciplina de seu mestrado), tive a ideia de bater os temas que passaram por mim e bater no liquidificador, adicionar pitadas de minhas vivências, e fazer alguns recortes da massa que se formou. Posso não ser ainda um autor-escritor (ou apresentar esse círculo reduzidíssimo no diagrama), mas espero que as histórias que trouxe e os aninhavos teóricos que causei tenham sido tão instigantes para vocês quanto foram para mim. Talvez este seja apenas o começo de uma exploração mais profunda sobre como entendemos e interagimos com a autoria no mundo contemporâneo. Em uma era de mídias sociais e constante exposição pública, todos nós, em certa medida, estamos navegando nossas próprias paratopias criadoras.

E quem sabe quais outros recortes vou sair fazendo por aí? A construção da autoria, afinal, é um processo contínuo, e cada texto é uma nova oportunidade de explorar esses espaços impossíveis que habitamos.

A originalidade de Harry Potter é contestada por muitos. A escritora Ursula K. Le Guin, por exemplo, comentou que escolas de magia existem na literatura bem antes de Hogwarts. Embora não acuse Rowling de plágio, Le Guin critica sua falta de reconhecimento das influências que pavimentaram o caminho para seu sucesso. (Leia mais no blog de Le Guin.)

Aprofundamentos sobre essa teoria podem ser encontrados nos seguintes trabalhos, que também me serviram de fontes para as explicações fornecidas:

CARREIRA, Rosangela Aparecida Ribeiro; NASCIMENTO, Jarbas Vargas. Autoria e autoralidade: o movimento paratópico de um pseudônimo. Caderno de Letras, n. 36, p. 127–139, 2020.

SALGADO, Luciana Salazar; DORETTO, Vitoria Ferreira. Implicações entre mídium e paratopia criadora: um caso de autoria exponencial. Acta Scientiarum. Language and Culture, v. 40, n. 2, p. 40988, 2018.

SALGADO, Luciana Salazar; CHIEREGATTI, Amanda Aparecida. Notas sobre paratopia criadora: o caso de Jane Austen para além de sua fortuna crítica. Revista do GEL, v. 15, n. 2, p. 117–131, 2018.

SALGADO, Luciana Salazar. A transitividade das autorias nos processos editoriais. Revista da ABRALIN, v. 15, n. 2, 2016.

A MORTE DO AUTOR. In: BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2012.

O QUE É UM AUTOR? In: FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos III: Estética – literatura e pintura, música e cinema (vol. III). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 264–298.